Ashford 80㎝テーブルルームで27インチ幅の手織り

自作クッションカバー製作に向けての練習

我が家に長年使ってきた、サイズの違ういくつかのクッションがあります。40センチ、50センチ、そして60センチ角の正方形。ずいぶんと綻びてきて、カバーはそろそろ替え頃です。自前の手織り生地でクッションカバーを作れれば最高なのですが、ジッパーの取り付けに今一つ自信がなくて、なかなか気が進みませんでした。

ある日のこと、インターネットで手織りの情報を検索していると、幸運にも大変親切なYarnショップのブログで「Gradient Throw Pillows」という、クッションカバーデザインの記事をみつけました。

「Gradient Throw Pillows」By. gistyarn.com

https://www.gistyarn.com/blogs/journal/gradient-throw-pillows

デザインは今風の綺麗なグラデーションで黄色とグレーの2色のみ、経糸と緯糸のそれぞれ一方向にグラデーションが出るようにバランスよくデザインされていてカッコいい!記事を読み進めると丁寧にもプロジェクトの情報が丁寧に紹介されていました。しかもジッパーなしで完成できるのです。「これだ!」と思い、クッションカバーの制作に意欲が湧いてきました。

チャレンジ

少し考えていたのですが、自分の手織りのレベルでクリアしなければならない技術的な条件が2つあることに気づきました。まず一つ目に、手織りの生地をあらかじめ決められた寸法にドンピシャリと合わせられるか?これはかなり難しそうです。緯糸の密度と縮みの伸縮を考慮なければなりません。これは織り縮み分と、水通し後の収縮分がありますが、大体10%ほどになります。

2つ目に綺麗な長方形に仕上げられるかという問題です。以前練習で織ったものは形がいびつで若干の菱形になってしまいました。横幅が均一でなく糸巻き型のようになってしまった経験もあります。綺麗な長方形が出ないとミシンで仕上げる際に大きなズレが生じて困ります。そして、今までの経験から考えられる最も大切な改善点は経糸のテンションです。準備段階で経糸全てを均一のテンションで巻いていけるか?これが最も大切で、最も難しいのです。今まで3回ほど整経から機掛けの方法を変更して徐々に改善していきましたが、まだどうしても両端のテンションが緩みがちです。

失敗する可能性が高いことには中々気が進みませんが、重い腰を上げてチャレンジすることにしました。

プロジェクト詳細

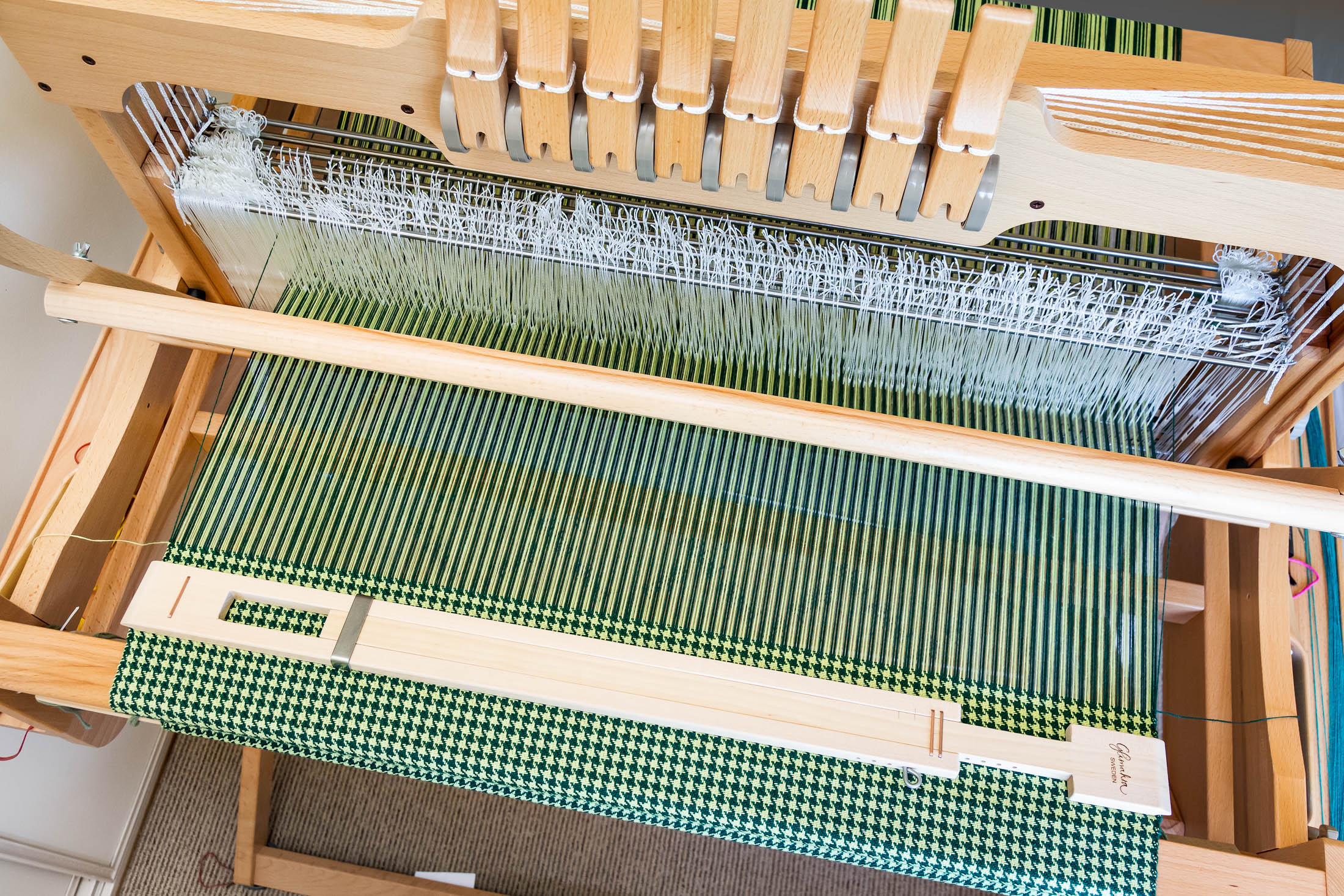

- 8/2 コットン (深緑、薄緑)

- 筬: 48/10 (12 DPI)

- 24 EPI (エンド・パー・インチ)

- 経糸の数: 660 / 27.5″ (70cm)

- 完成サイズ: (水通し後): L: 120cm(練習なので自由) ~ W:63cm

- ボートシャトル2つ

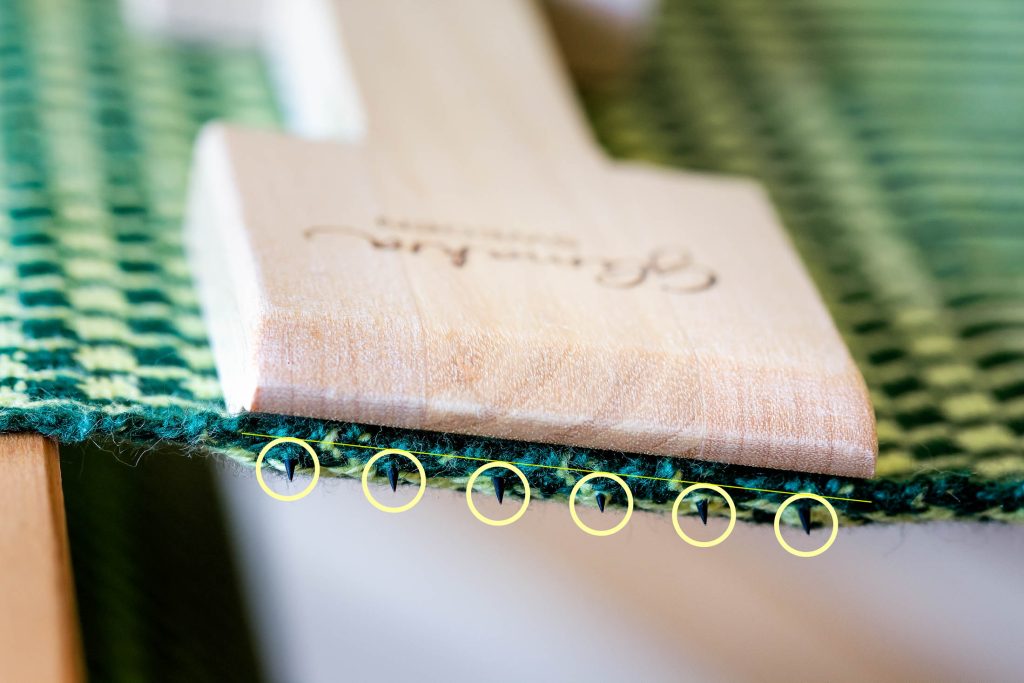

- テンプル (伸子/ Gilmakra)

パターン

- 織始め、終わり: 平織 (約1インチ)

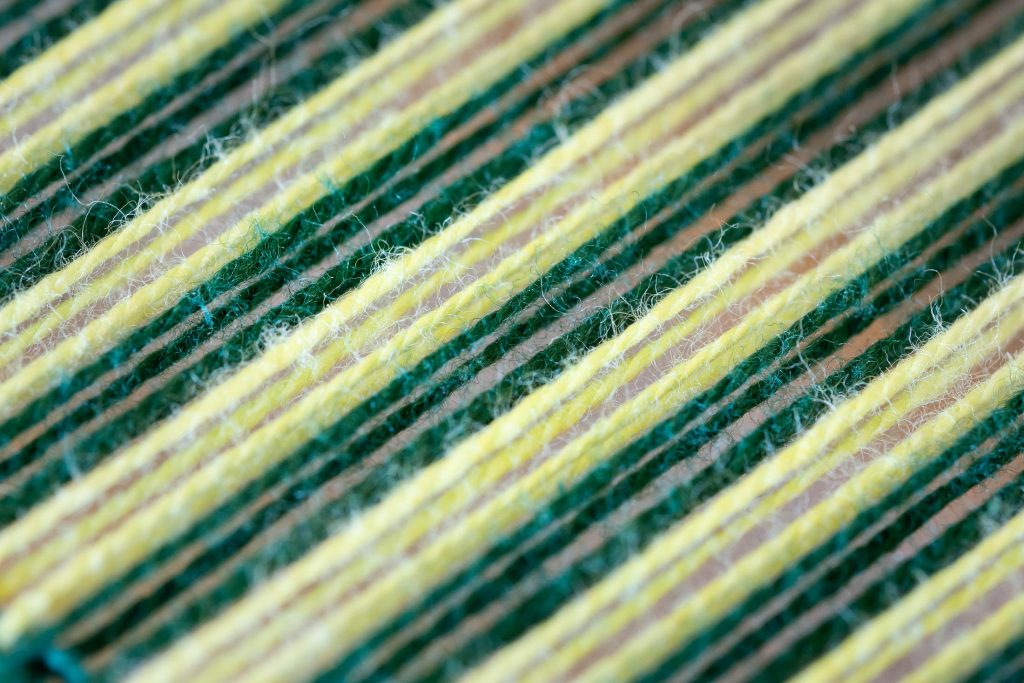

- メインパート: 綾織

- 綜絖通し: 1,2,3,4, 1,2,3,4…..

- 組織: 4パターン – 1,2 / 2,3 / 3,4 / 4,1

今回の練習

- 次回へのスキル向上Nice rectangular shape

- 綺麗な長方形を作成する練習

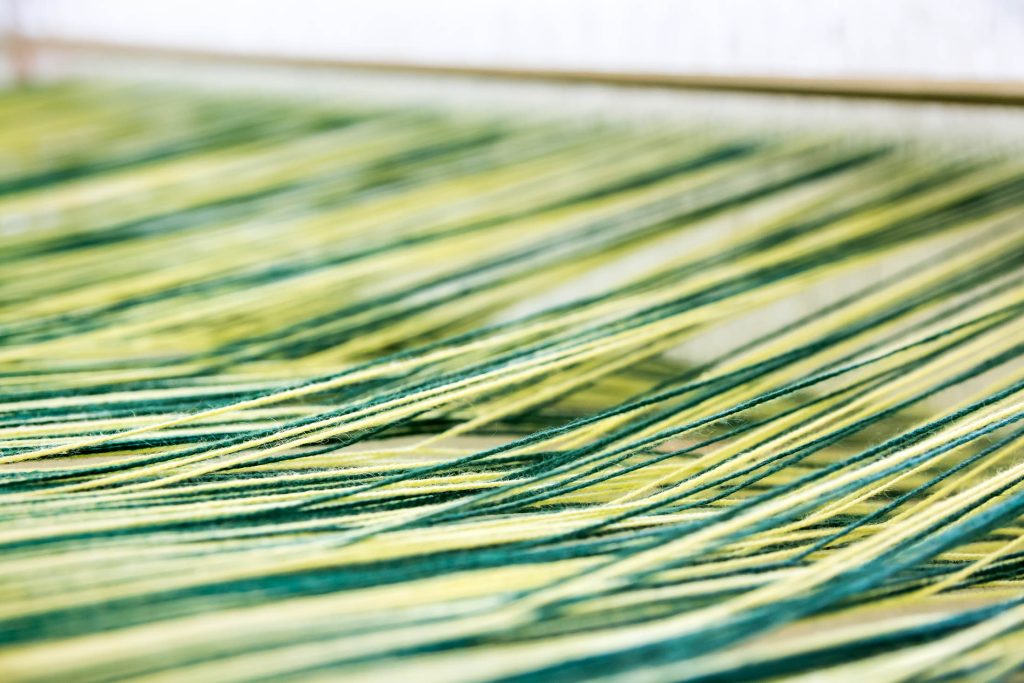

- 経糸の均一なテンション

- 緯糸がまっすぐになるように織る

- 美しい4辺の端

練習開始

千鳥格子のパターンはシンプルな綾織なので難しくありません。今回はまっすぐな横幅をキープすることに注力したのですが、整経した糸を機掛けする方法にまだ改善が必要で、横幅が70センチといつもの2倍近くのためか、両端のテンションが緩んでしまいました。

今回は時間を短縮するため、整経にWarping Mill を使いました。Warping Frame (通常の整経台)を使って詰めながら整経していく場合は、糸を上に重ねて巻いていかなければ綺麗に横に順番通り並びます。Warping Millの場合、巻き方がラフになり経糸の順番はどうしてもバラバラになるため、その結果、写真のように筬の後ろ側で経糸が交差してしまいました。

毎回Raddle Cross(本綾の反対側の端で作る、小分けのための綾)のすぐ横に、小分けするための束を作ります。これは経糸をテーブルルームに機上げする時に使うRaddle(木製のベースに一定間隔で釘を打ったベース)に載せるための、筬の1インチ単位で小分けするために作る束で、今回は12DPIだったので12本ずつ)を余った糸などでクルリと一回りさせて束にする)していくので、12本単位では確実に順番通りにはなっているはずです。

テンプルで横幅をキープ

テンプルは横幅を一定に保つためにはとても役に立つ道具です。あとで述べますが、今回の練習プロジェクトは結果的に糸巻き型になってしまいました。両端のテンションが弱かったためだと考えています。

横幅を均一にするよう注意を払ったのですが、やはり経糸の機上げが原因で、生地全体が糸巻き型のようなになってしまいました。水通しをしてアイロンをかけて採寸した結果、織はじめと終わりは約63.5㎝、中心にかけて62㎝程度まですぼみました。織はじめと終わりの両端1インチのみ平織にしたため、そのような形状になりやすいことは確かです。綾織は平織に比べて横に伸縮しやすいので縮みやすい傾向にあります。綾織の部分の密度はそれほど緩くはないと思いますが、密度が高いほど縮みの影響は少なくなると思います。やってみないと分かりませんが、10DPIの綜絖で3本通し(1インチ30本)でもいいのかもしれません。経糸のテンションがバラついて、テンションの弱い糸も含めてピンッと張るには、全ての経糸を強めに引っ張らなければならないため糸を引っ張りすぎているということも考えられますが、まずはテンションを全て均一にする事が目標です。

結果

まぁまぁの仕上がりでした。横幅が均一になるように注意を払いましたが、縦糸を設置する機上げの作業が甘く、生地が若干糸巻きのような形になってしまいました。生地を水通ししてからアイロンをかけ、正確な寸法を測定したところ、織始めと終わりの幅は約63.5cmで、中央に向かって約62cmまで狭まっていました。この形状は、始めと終わりの部分に1インチのタビー織りを使用したことも影響しています。綾織りは、タビー織りよりも横方向の伸縮性があり、縮みやすい傾向にあります。綾織り部分の密度が特に緩いとは思いませんが、密度を高めることで縮みの影響を減らすことも可能だと思います。

実際にテストしないと確かではありませんが、10DPIの筬(リード)の1つのスリットに3本の糸を使用する(つまり1インチあたり30本の糸)と横幅は取りやすいですが、生地の柔らかさや心地よさが多少犠牲になるかもしれませんね。